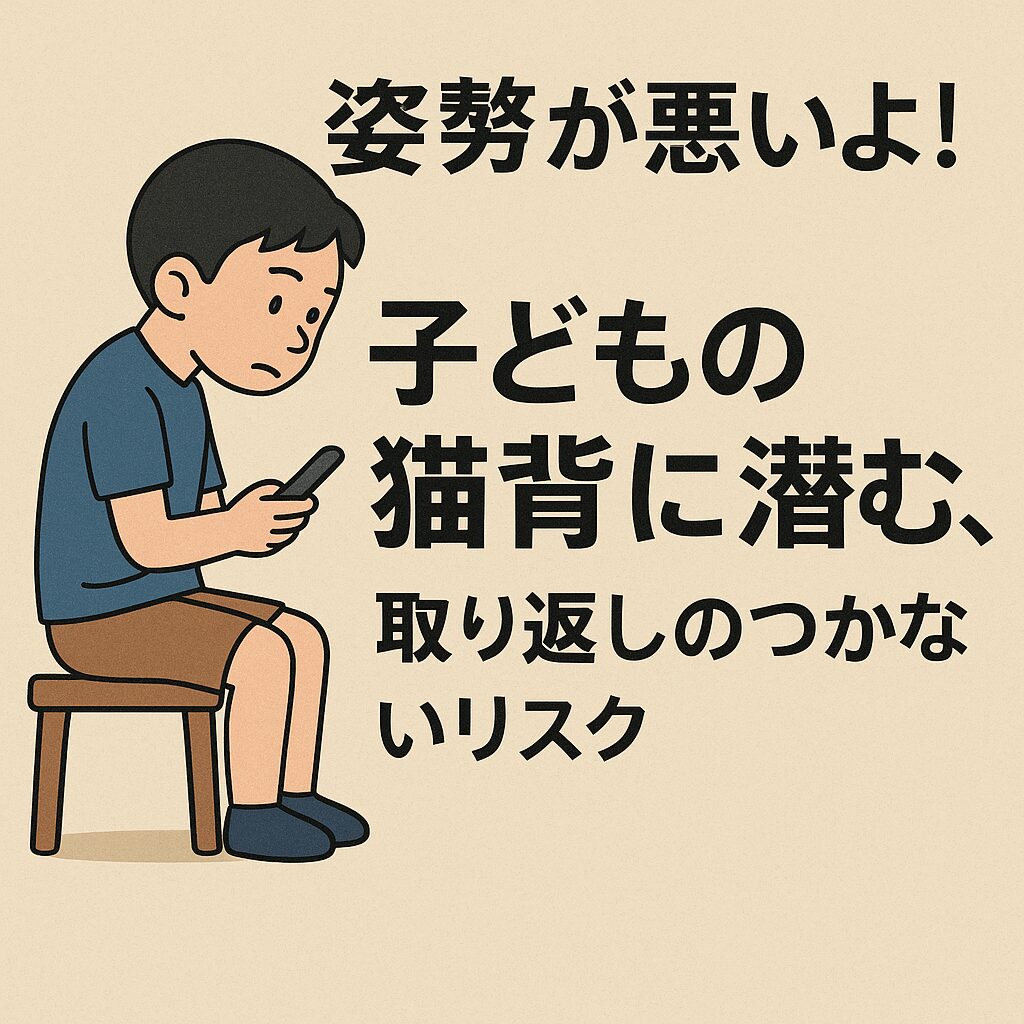

– 成長期の猫背がもたらす深刻な代償とは?

「姿勢が悪いよ!シャキッとしなさい!」

ダイニングテーブルでスマホを見ながら食事をしている子どもに、思わず声を荒げてしまう——そんな経験、ありませんか?

我が子の成長を願う親心からの注意であることは間違いありません。ですが、その「気合」や「意識」だけで、子どもの姿勢は本当に改善するのでしょうか?

もしその声かけが、知らず知らずのうちに逆効果を生んでいたとしたら…?

今回は、あまり語られてこなかった「子どもの姿勢悪化」という問題に、真正面から迫っていきたいと思います。

◆かつては高齢者の象徴だった“背中の丸まり”が、子どもの日常に

思い出してみてください。私たちが子どもだった頃、背中が丸くなっている同級生は、どれほどいたでしょうか?もちろんゼロではなかったでしょうが、それはごく一部。背中や腰が曲がるのは、加齢に伴う身体の変化、つまり高齢者特有の現象だと考えられていました。

しかし現代では、小学生や中学生がスマホやゲーム機に夢中になり、大人と同じように首を前に突き出し、背中を丸めている光景が、当たり前になってしまいました。

文部科学省の調査でも、裸眼視力が1.0未満の小中学生の割合は過去最高を更新し続けており、画面との過剰な接触時間が一因とされています。

しかし問題は、目だけではありません。

その“画面を覗き込む姿勢”こそが、子どもの未来の健康を静かに蝕む時限爆弾なのです。

◆成長期の身体は、姿勢の影響を“そのまま吸収”してしまう

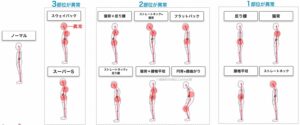

大人の骨格はある程度完成されていますが、子どもたちはまだ成長の途中にいます。骨は柔らかく、筋肉や靱帯も未発達。さらに、骨の両端には「骨端線(成長板)」と呼ばれる軟骨があり、この部分が伸びることで骨は成長していきます。

この時期に悪い姿勢が習慣化すると、歪んだ状態のまま骨格が形成されてしまう。つまり、「悪い姿勢」がその子の身体の初期設定として“固定化”されるリスクがあるのです。

大人の不良姿勢が「生活習慣による後天的な歪み」だとすれば、

子どもの不良姿勢は、**「成長そのものを歪ませる」**という、より深刻な問題をはらんでいます。

◆猫背が引き起こす、学力・運動能力への“静かな悪影響”

子どもの猫背を「見た目の問題」として軽視してはいけません。

以下のように、学習面・身体面へも影響が及ぶことがわかっています。

- 集中力の低下:猫背により胸郭が圧迫され、呼吸が浅くなることで脳への酸素供給が不足。結果として、授業中にぼーっとしたり、集中力が続かなくなったりします。

- 学力への影響:集中力が落ちれば、当然ながら学習効率にも影響。

「うちの子、やる気がないのかな…」と悩む前に、“姿勢”を見直してみることが大切です。 - 運動能力の低下:猫背により体幹の安定性が損なわれ、走る・跳ぶ・投げるなど、基本的な動作がうまくできなくなります。

転びやすくなる、球技が苦手になるなど、姿勢が運動面に与える影響は非常に大きいのです。

◆「怒られた記憶」だけが残る、逆効果の声かけ

「背筋を伸ばしなさい!」という言葉。

親としての正義感やしつけのつもりでも、子どもにとっては**「理由も分からず怒られた」**という記憶として刻まれてしまうことが少なくありません。

しかも、猫背の姿勢を取るのは、子ども自身にとって“楽”だから。

その楽な姿勢を「気合で治せ」と言われても、無理があるのは当然です。

大人でさえ維持できない正しい姿勢を、意識だけで継続するのは至難の業。

つまり、「叱る」だけでは、姿勢は良くならないのです。

【まとめ】

子どもの猫背は、しつけや意識の問題ではありません。

それは、スマートフォンやゲーム、勉強机といった現代の生活環境がもたらす、構造的な課題です。

そしてその影響は、身体だけにとどまりません。

集中力、学力、運動能力、さらには自己肯定感や社交性にまで波及する可能性があります。

だからこそ、必要なのは無理やり“治させる”のではなく、“自然に整う”仕組みをつくること。

では、そんな根本的なアプローチは本当に存在するのでしょうか?

その答えを探るために——

次回は、「歳のせい」と諦められている腰痛の真実に迫っていきます。

実は、子どもと同じく、大人の身体にも“ある共通の誤作動”が起きているのです。