座っているだけなのに、なぜ疲れる?

― デスクワークが身体を蝕むメカニズム ―

前回の記事では、スマートフォンが私たちの首の構造をいかに破壊しているかという“静かな脅威”について取り上げました。今回は、それと並ぶ現代の習慣――「デスクワーク」が身体に与える深刻な影響に焦点を当てます。

「座っているだけなのに、一日が終わるとドッと疲れる…」

そんな感覚に心当たりがある方は、決して少なくないはずです。では、なぜ座っているだけで、こんなにも疲れるのでしょうか?

■ “座るだけ”が過酷な理由

肉体労働に比べて、デスクワークは身体に優しい――

一見そう思われがちですが、実際には座っている方が、身体には遥かに不自然で過酷なのです。

その鍵を握るのが、「抗重力筋(こうじゅうりょくきん)」と呼ばれる筋肉群。これは、重力に抗って私たちの姿勢を保ってくれる、いわば“姿勢維持の番人”のような存在です。

特に、腹部・背部のインナーマッスルは、正しい姿勢で座るために常に働き続けなければなりません。しかし、これらの筋肉は長時間の同一姿勢には向いていないため、30分〜1時間もすると疲労が蓄積し、脳は自然と「楽な姿勢」を探し始めてしまいます。

■ 無意識に落ちる“仙骨座り”という罠

そこで多くの人が陥るのが、「仙骨座り」です。

椅子に浅く腰掛け、骨盤を後ろに倒し、背中を丸めて背もたれにもたれかかる――まさに「楽なつもりの姿勢」です。

▶ 仙骨座りとは?

「仙骨」とは、腰の少し上にある三角形の骨のこと。ここで体重を支えるような座り方を「仙骨座り」と呼びます。

■ 椅子が“腰痛製造マシン”になるとき

仙骨座りでは、筋肉を使わずに背骨・靭帯・椎間板に体重を預けるため、一時的には楽に感じます。しかしこのとき、腰椎はC字に丸まり、椎間板に集中圧がかかるという最悪の姿勢になっているのです。

ワコールの実験では、正しい姿勢で座った時の腰への負担を「100」とした場合、仙骨座りでは「185」にまで跳ね上がることが報告されています。

この状態が続けば、椎間板がつぶれ、飛び出し、神経を圧迫――

そう、「椎間板ヘルニア」をはじめとする深刻な腰痛の引き金になります。あなたのそのオフィスチェアは、もしかすると静かに動く腰痛製造マシンになっているかもしれません。

■ 疲労の正体は“構造的エラー”

ここで終わりではありません。

骨盤が後傾すると、身体はバランスを取ろうとして頭を前に突き出します。これは、前回登場した「スマホ首」と同じ状態です。

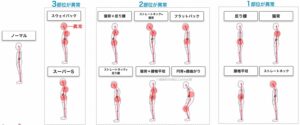

- 仙骨座り

- 骨盤後傾

- 背中の丸まり(猫背)

- 頭部前方突出(スマホ首)

――このようにして、全身の歪みと不調の連鎖が完成してしまいます。

この姿勢では胸郭が圧迫されて呼吸は浅くなり、脳への酸素供給が低下。集中力が落ち、疲労感は倍増します。内臓の圧迫による消化不良や便秘にもつながり、全身に広がる“構造的不調”となるのです。

「座っているだけなのに疲れる」の正体は、単なる筋肉疲労ではなく、全身の構造崩壊のサインだったのです。

【まとめ】

デスクワークによる疲労感は、意識せずして進行する“姿勢の崩壊”から生じるものです。

つまりそれは、筋肉の問題ではなく――

「重力との付き合い方を間違えている」ことによる“構造的な疲労”なのです。

スマホ首と腰痛。まるで別物のように見えるこの2つも、その本質は同じ。

理想的な身体構造を忘れ、重力に対して不利な姿勢をとり続けていることが根底にあります。

次回予告

「姿勢は“気合”で治らない」—— なぜ努力が空回りするのか?

多くの人が試みては挫折する、“意識する姿勢矯正”の限界に迫ります。